最近北京依旧雨水不断,但与此前相比,近期多为“来得急、走得快、雨势猛”的雷阵雨,电闪雷鸣的短时强降雨让我们记忆深刻。

下雨的时候打雷,这是雷阵雨吗?

雷阵雨是伴有雷电的阵雨现象,属于雷暴天气的一种类型,其本质是积雨云内部强烈对流引发的放电过程,伴随短时强降水、大风甚至冰雹。

但我们需要注意的是,并不是所有带雷的降雨都是雷阵雨。

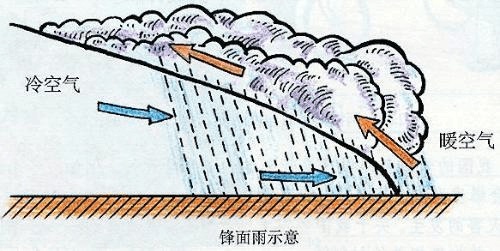

比如,当锋面雨伴随系统性雷暴时,这个降雨过程可能持续数小时且影响到的范围也相对更加广阔,这类天气更接近“雷暴”,而不是雷阵雨。北京夏季常见的雷阵雨多属于“热雷雨”,具有范围小、历时短、雨强大的特点。

雷阵雨是如何形成的?

1.积雨云发展

当地表受热暖湿空气开始上升,随着暖湿空气上升并逐渐冷却,水汽开始凝结成小水滴,形成淡积云。

当上升气流持续且强烈时,淡积云会继续向上发展,云体变得高大、臃肿,这时淡积云就会发展成浓积云。

当上升气流极其强大,浓积云继续猛烈向上发展,其顶部穿透对流层顶或达到冻结高度以上时,就会形成砧状云顶,这是积雨云最显著的标志。

从浓积云到积雨云的砧状云顶的形成,已经具备了产生雷电和强降水的完整条件。随着降水发生,上升气流减弱并最终停止,积雨云开始瓦解并随风飘散,变成伪卷云,也可能演变成层积云或碎积云。

2.上升气流

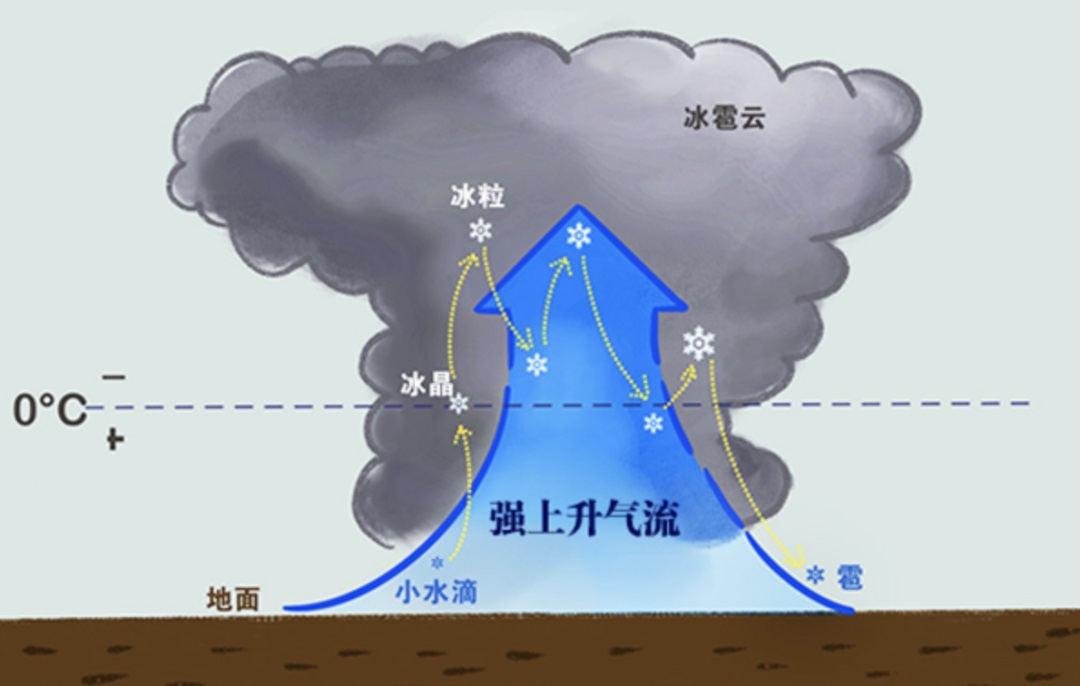

浓积云内部存在强烈的上升气流和下沉气流交替现象。

当云顶突破-20℃等温线时,云内水汽开始凝结为冰晶,形成电荷分离系统:上升气流携带轻小冰晶至云顶(带正电),下沉气流拖拽大水滴和霰粒至云底(带负电),地面因感应产生正电荷区。此时云体垂直发展至7—10公里高空,形成积雨云(雷暴云)。

当上升气流无法托住直径超过0.5毫米的水滴时,它们开始下落,下落过程中遭遇上升气流,形成“上升—下落”循环,导致水滴进一步增大,最终突破气流托举,以每秒数米的速度坠落,形成短时强降水。

3.放电

当云底与地面之间的电位差突破300万伏特/米的临界值时,空气分子被瞬间电离形成放电通道。

首先,从云底向下延伸出以光速推进的暗淡光迹——先导闪击,为电流开辟路径;随后,沿该路径返回云层的回返闪击以强光形式爆发,瞬间电流可达3万安培,温度飙升至27000℃,使周围空气急剧受热膨胀形成冲击波;由于光速(约30万公里/秒)远超声速(约331米/秒),这一过程表现为先见闪电划破天际,随后才传来震耳欲聋的雷声。

夏秋的雷阵雨有何不同?

夏季雷阵雨多为热雷雨,秋季雷阵雨多为锋面雷雨。

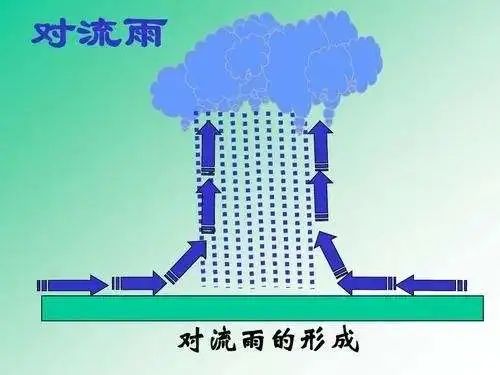

夏季雷阵雨以强对流为主导,因太阳辐射强烈,地面迅速受热,促使近地面空气剧烈上升并凝结成强对流云团(如积雨云);同时,高温加速蒸发使空气中相对湿度较高,为降雨提供充足原料。

对流雨

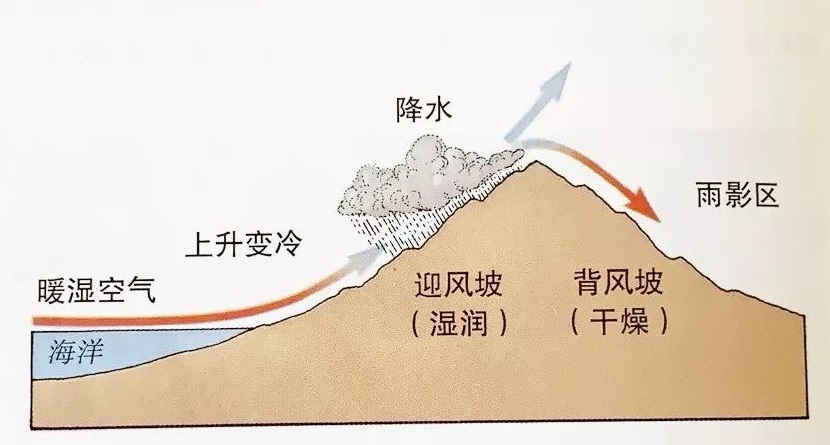

夏季雷阵雨的触发机制多样,既受到山地迎风坡等地形抬升作用的影响,也受到北方冷空气南下与暖湿气流交汇形成的锋面雷暴影响,某些时候还会单纯因地面受热不均,带来午后至傍晚的“热雷雨”。

地形雨

夏季雷阵雨多发生在城市热岛、山地或水体附近,影响范围通常不超过几十公里,并且呈“散点式”分布,同一城市可能“东边日出西边雨”,甚至相邻街区降雨差异显著。

秋季雷阵雨则是冷暖空气互相作用的产物。随着冷空气逐渐活跃,其夏季遗留的暖湿气流交汇形成不稳定层结,触发对流活动;此时气温下降导致蒸发减弱,空气中水汽含量较夏季减少,如果冷空气南下时携带水汽,仍可能引发强降雨。

锋面雨

秋季雷阵雨以锋面活动为主导,冷锋、暖锋或锢囚锋过境时因温度梯度大产生强对流,同时西风带高空槽扰动也会引发上升运动,不过整体强度通常弱于夏季,秋季雷阵雨的系统性更强,常伴随冷锋或气旋活动,影响范围可达数百公里,甚至形成跨省降雨带,不过,由于高空层状云与低空对流云叠加,导致秋季雷阵雨的范围广但强度弱。