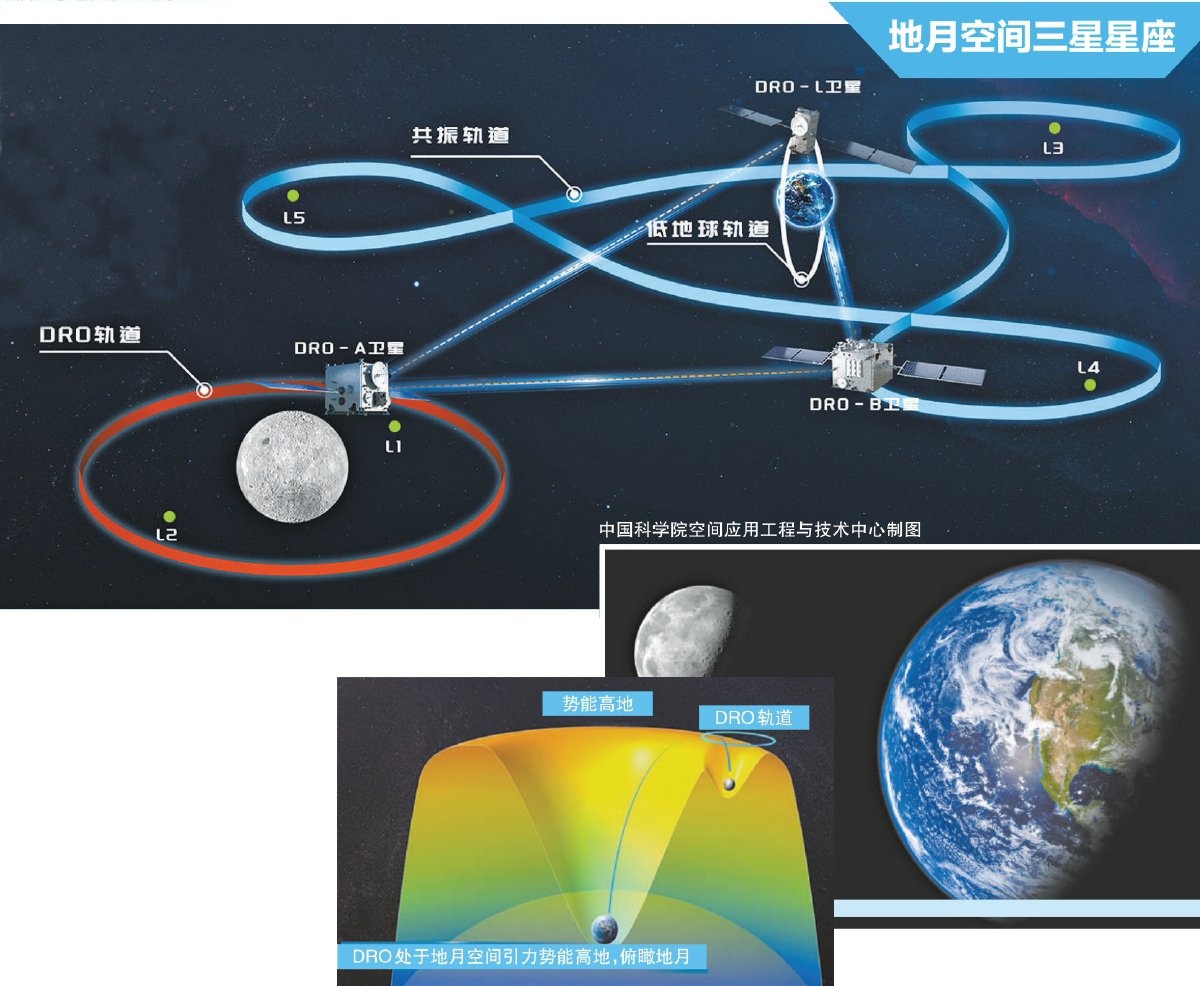

我国近日成功构建国际首个基于DRO(远距离逆行轨道)的地月空间三星星座,开启了地月空间探索新纪元。大家对于探月可能比较熟悉,那么探索开发地月空间对我国航天事业的发展有何助益?新构建的三星星座进入常态化运行后,将承担哪些科研任务?

地月空间是行星际生存的唯一跳板

地月空间指地球同步轨道以外、主要受地球和月球引力影响的三维宇宙空间,是从距离地球3.6万千米一直延伸到200万千米的巨大区域。这里不仅包括了地球到月球的广袤区域,以及整个月球正面和从地球上不可见的月球背面,还包括地球与月球引力平衡的拉格朗日点区域、各式各样的轨道族(指拥有相似轨道元素的卫星种群)等,比地球轨道空间扩大了上千倍。

现代航天学的奠基人、著名火箭专家康斯坦丁·齐奥尔科夫斯基有一句经典名言:“地球是人类的摇篮,但人类不可能永远生活在摇篮里。”人类航天事业经过68年的发展,最远只短暂抵达过月球,尚不具备真正“走出摇篮”的能力。而地月空间,是人类“走出摇篮”后的“第一步”,更是开启星际征程的必经之路。

地月空间具有丰富的物质、能源、轨道、环境等战略资源,随着航天技术的快速迭代式发展和应用,这一空间愈加受到世界的关注。率先抢占地月空间探索开发科技制高点,必将掌握足以实现国家跨越式发展的新资源、新能源。

往近看,地月空间在推动科学与技术发展、商业化月球资源开发、太空旅游等方面均蕴含着重大应用前景;往远看,地月空间是人类拓展生存空间的新疆域,是抵达火星乃至更远深空实现行星际生存的唯一跳板。因此,这是历史机遇,不容错过。

构建三星星座的DRO属稀缺资源

此次引起关注的地月空间三星星座,是基于DRO(Distant Retrograde Orbit,远距离逆行轨道)构建的,在国际上尚属首次。那这种轨道有什么特别之处,为何非它不可呢?

宇宙中任何一个物体都受到万有引力的作用,这也意味着它将受到这些力的驱使,运动在特定轨道上。广袤的地月空间内,地球和月球是最主要的引力源,在它们引力的共同驱使下,形成了不同的卫星飞行力学环境,进而造就了地球低轨道、地球同步轨道、共振轨道、晕轮轨道、冻结轨道、拉格朗日/平动点等。其中,有一类轨道名为DRO,它正是我国构建三星星座背后的主要舞台。

DRO因具有特殊的运动特性,被科学家称为远距离逆行轨道:“远距离”体现在距离地球31万-45万千米、距离月球7万-10万千米;“逆行”体现在从月球上看DRO的卫星是逆着走的,而在地球上看DRO的卫星和月球是顺着走的,即所谓的“顺行绕地、逆行绕月”。

正常来说,卫星在地月空间中会受到地球和月球的引力撕扯,形成犹如科幻小说中三体世界一样混乱、根本无法预测未来的轨道,可能随时面临着“毁灭”。但是,DRO这个特殊轨道却在极其混沌的世界中找到了有序和平衡,当一个卫星处在这个轨道族的区域时,它虽然受到同等量级的地月引力,却展现出不可思议的稳定性。更重要的是,DRO由于具有以下3个主要特点,成为地月空间的稀缺资源。

特点一:势能高地,全域可达。地球和月球这两个沉重的天体仿佛在宇宙的平静表面砸下两个大坑,两个大坑的边缘形成了巨大且广袤的势能高地,这就是DRO轨道族。在这里居高临下,俯瞰地月,是扼守地月与深空的十字路口,可利用势能优势轻易前往地月空间的任何角落。

特点二:受力平衡,长期稳定。一旦火箭“背”着卫星努力到达DRO这个地月空间内高地后,就仿佛飞机“背”着乘客到达青藏高原。卫星面对的就是这样一个广袤无垠、自由驰骋的大平原,位居势能高地后反而收获了一种极致的动力学平衡和稳定。从目前的理论研究和实际飞行实验来看,DRO任务实现百年稳定并不是梦。

特点三:蓄势待发,低能转移。DRO积蓄了足够大的引力势能,像一个蓄满能量的弹簧。卫星已具备了接近地月空间系统逃逸的能量,因此可以凭借较小的推进力进入弱稳定边界轨道,开展“以时间换能量”的低能转移变轨。正如本次实验星座的DRO-A/B星,虽然离开火箭后飞行进入DRO花费的时间较长,但所需推进燃料仅为传统方式的五分之一。

如同通过航海发现新大陆、利用空气动力实现洲际飞行、利用火箭进入太空一样,DRO有望成为地月空间科学探索的新疆域、部署空间应用基础设施的新高地、支持载人深空探索的新起点。在人类航天对DRO的认知尚处于起步阶段时,中国科学院的科学家们已率先基于DRO这一宝贵资源进行了理论前沿探索、实地探测验证与创新开拓实验,最终成功构建三星星座,并通过十万千米级的三星组网开展了各项科学与技术研究。

成功验证“卫星跟踪卫星”定轨新技术

在没有任何成功经验可借鉴的前提下,构建地月空间三星星座非常不容易。

据中国科学院空间应用工程与技术中心副主任王强研究员介绍,2017年,科研团队率先启动地月空间DRO的独特属性和战略价值预先研究及关键技术攻关;2022年2月,中国科学院启动实施A类战略性先导专项“地月空间DRO探索研究”,提出自主创新的地月空间大尺度三星星座方案;2024年2月3日,首颗卫星DRO-L发射,成功进入距离地球约500千米高的太阳同步轨道,并正常开展相关实验。

不料,2024年3月13日,DRO-A/B双星组合体在西昌卫星发射中心升空后,出现了严重火箭发射异常,不仅远地点高度仅为预计的一半、组合体也以200度每秒的速度转了起来,导致卫星受损。虽然工程团队紧急实施的多次消旋及近地点轨道机动补救控制获得成功,但电能和燃料始终是一个大问题。

为此,工程团队创新采用了“太阳、地球、月球”联合借力的低能轨道转移方式,即精准控制卫星的预定轨道瞄准地球或月球,让它们强大的引力成为特殊的“引力弹弓”,在卫星准时、准确抵近后再被引力弹出去。当弹至更远空间时,地球和月球的引力变弱,太阳引力随即接力。这就好比在太空中打“桌球”,一定要环环相扣才能准确“清台”。对于DRO卫星组合体而言,这是一场历经约123天、850万千米航程后的“太空桌球”,每一次微弱的轨道机动(宇航器有目的地按设计主动改变原有轨道的机动飞行)都要无比精准,否则飞行过程中就会出现“差之毫厘、谬以千里”的灾难。

2024年7月15日,“负伤”的DRO-A/B双星组合体最终准确进入预定DRO轨道。这标志着工程团队在国际上首次实现了卫星DRO低能耗入轨,创造了航天史上的一个“太空救援”奇迹。

2024年8月30日,DRO-A、DRO-B和DRO-L卫星成功构建K频段微波星间测量通信链路,首次验证了地月空间尺度三星互联互通的组网通信。而早在2024年4月的太阳借力飞行过程中,DRO-L卫星/地面站和DRO-A/B卫星组合体就尝试了最远117万千米的K频段星间/星地微波测量通信链路,这同样是国际首次,意味着我国已突破地月空间大尺度星座构建核心关键技术瓶颈。而且,在DRO-A/B双星面临电力严重不足的情况下,依然做出了这么复杂的技术试验,实属不易。

2025年3月底,DRO-B卫星离开DRO奔向地月空间内大尺度的共振轨道,三颗卫星正式形成了从地球到月球的“地月灯塔”网络。不同于传统的地面测控站跟踪卫星实现轨道确定的方式,DRO三颗卫星采用了卫星跟踪卫星的创新方式:即首先让DRO-L卫星利用卫星导航技术把自身位置精度确定到厘米级,成为一个“天基测控站”,再利用K频段星间链路实现卫星跟踪卫星,形成帮助对方实现定轨导航的新质能力。

实测数据表明,在轨卫星3小时星间测量数据,实现了传统方式2天跟踪测量数据的定轨精度,标志着我国首次成功验证了卫星跟踪卫星的天基测定轨新体制。

“地月空间灯塔”助力卫星高效运行

DRO全域可达、长期稳定、低能转移的特点,使得它成了地月空间复杂引力摄动环境下的一个优质“避风港”,因此非常适合科学探索研究和前沿技术应用。在执行本次地月空间三星星座任务的DRO-A卫星上,就搭载了能探测伽马射线暴的科学载荷。伽马射线暴是宇宙中最剧烈的爆炸,可能源于中子星合并或超新星塌缩,研究其能谱和余辉可揭示黑洞形成、重元素合成(如金、铂)及早期宇宙结构,然而它的持续时间只有数分钟甚至数秒,完全无法预测。现在,通过在DRO的探测器长期监测,发现此类宇宙极端事件后可立即通过三星网络将信息下传至地面,引导其他卫星和地面观测站立即向该方向聚焦,有望大幅提升人类对宇宙极端事件的研究时效和研究深度。这种三星组网的通信链路,明显优于传统低轨卫星经过地面站上空时才能回传信息的方式,整体延迟大幅降低、更容易捕捉到关键信息。

传统的月球及深空探测任务地基测控手段存在定轨精度不足、实施代价高、效率低等突出问题。三星互联组网建立的“地月空间灯塔”,可利用卫星跟踪卫星的创新技术路径显著提升对月球及深空探测任务的支持能力,定轨收敛速度和精度都有显著提升。这一重要技术应用的突破将显著降低地月空间卫星的运行成本、大幅提升运行效率,为卫星高效运行开辟了新路径。

高精度轨道确定后,相当于提升了空间载荷对位置的分辨率,可开展进一步的科研。例如,在该轨道运行高性能的原子光钟,利用高精位置和时频信息,将光钟变成一个特殊的“传感器”,就可以支持开展近代物理前沿的引力红移探测和广义相对论验证实验等。DRO远离地球和月球,受它们的引力扰动较小,受到的地球遮挡和光污染也较少,非常适合部署空间望远镜来探测暗物质、暗能量,开展前沿宇宙学观测。如果在这里部署空间环境探测器,还可长期监测地球磁层、月球表面或太阳活动,对于空间环境研究与“天气预报”有重要意义。由于这个特殊轨道的稳定性,或许其中还保存着太阳系演化、地月系统早期演化过程中最初形成的微小碎片,它们犹如太空中的“活化石”,能帮助科学家更好地研究“我们从哪里来”这个根本性问题。

目前,DRO已被证实可用于卫星跟踪卫星天基自主定轨技术应用,以及三星组网的星间、星地通信实验等。同时,它的低能量转移特性能够实现节省燃料进入、长期驻留、容易离开,即“进得去”“停得住”“出得来”,非常适合担任月球和深空任务的中转站。例如,将DRO作为探测近地小行星或火星卫星的临时驻留轨道,可降低任务复杂度,这无论对于无人还是载人任务,都有无可取代的重要意义。或许,当人类实现“行星际”生存时,DRO就是我们出发的下一站。

(作者:中国科学院空间应用工程与技术中心副研究员 毛新愿)